Relato de dos páginas, por Guillermo Velasco, 17 octubre 2018

(editado: posteriormente Juan Gómez-Jurado ha publicado el libro ‘Reina Roja’ pero no tiene nada que ver, espero, no me lo he leído).

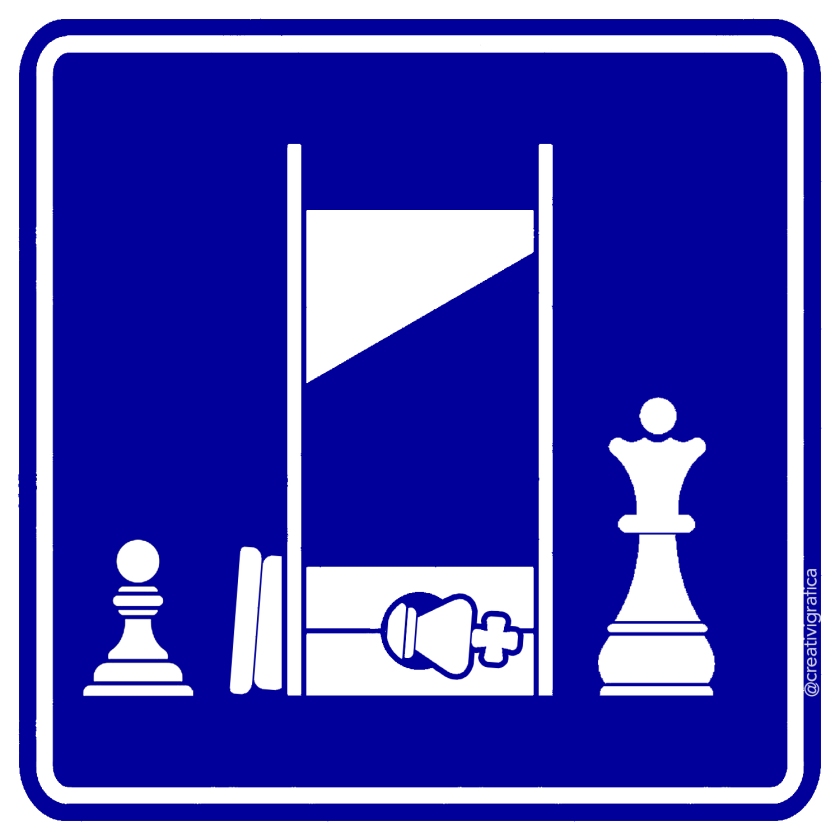

Una vez más, comienza la batalla: el peón del rey blanco avanza; le sigue el peón del oscuro monarca, luego los caballos y más tarde los alfiles. La batalla es cruenta. El olor a sangre y polvo inundan el ambiente. Multitud de soldados de ambos bandos ya han caído.

Sendos reyes se han enrocado en sus respectivas fortalezas, viendo cómo sus hombres mueren por ellos. Son las reinas quienes salen al campo de batalla a luchar junto a sus soldados, infundiéndoles el ánimo y el valor que necesitan para matar o morir. Ambas siguen fielmente las instrucciones de su señor.

Así prosigue la batalla. Los reyes, a buen resguardo de sus peones y torres, observan el terreno y transmiten órdenes, estudiando la estrategia para los combates más ventajosos, y baremando sacrificios de sus huestes en las ocasiones que fuera necesario: bien vale la muerte de un caballero propio si se toma una torre enemiga.

De nuevo las reinas pisan la arena manchada de sangre, y en medio de la revuelta, se encuentran cara a cara, pero sus señores las tienen en buena estima: son la pieza más poderosa de sus tropas, y las más valiosas después de ellos mismos, y no las enfrentan, puesto que ambas acabarían muriendo.

La dama blanca, hermosa, de apariencia delicada, pero severa e implacable, acaba con las pobres figuras negras que tienen la desgracia de ponerse en su camino, mientras su largo cabello rubio deja una estela que deslumbra a los contrarios y llena de esperanza a los propios, como un ángel sin alas.

La dama negra, gorda, cabezona y gritona, no para de insultar a sus enemigos, que intentan hacer oídos sordos para no desmoralizarse. Avanza poderosa, pero sin tanta gracia y armonía, como un elefante, ruidosa y contundente, vapuleando a su enemigo a golpe de cetro de ónix y obsidiana revestido de hematites, al tiempo que brama injurias e improperios contra sus víctimas.

Mientras la dama blanca no muestra gesto de ira hacia su contraria, la dama negra no oculta su odio, pero, en el fondo, siente una envidia que la corroe, y por eso es más cruel aún, porque, ante la imposibilidad de ser como ella, prefiere acabar con todo lo hermoso que la rodea. Pero también subyace ese respeto entre los iguales, y más entre ellas, las únicas mujeres.

Así van transcurriendo los turnos y cada vez hay más escaques vacíos, una vez retirados los cuerpos de los vencidos. Uno tras otro, sendos reyes levantan sus manos señalando qué figura ha de moverse. Desde la retaguardia, sin exponerse al combate, sin ser los líderes que los bardos promulgan con sus canciones, siendo ellos quienes, al final, son recordados como los que lucharon y mataron al enemigo, cuando, como en todas las guerras, son los cobardes que mandan incluso a sus propias esposas a morir, si con ello se salva su corona.

El rey negro decreta que el único caballero que le queda haga el siguiente movimiento, y este, haciendo un quiebro y saltando por encima de un peón, se sitúa a la misma distancia del rey blanco y de su dama. Ninguno de los dos puede alcanzar al caballero, y no tiene otras piezas que pueda derribarlo, por lo que solo hay una opción: el rey blanco huye a la casilla contigua y la reina queda desconsolada a merced del caballero.

La reina negra, desde su casilla, no puede evitar ver la última lágrima de su enemiga, pero también su hermana, su alma gemela, porque, de un golpe seco, la espada separa el cuerpo de aquella belleza. El silencio se hace en el campo de batalla; casi se puede oír el aire entre los cabellos. La cabeza chocando contra el suelo. Pisadas de caballo. Un crujido. La sangre se hiela. Ella siente cómo una lágrima negra se derrama por su interior hueco. La rabia la inunda. Se gira y ve cómo su consorte se vanagloria de su jugada maestra.

Ignorando y desobedeciendo todas las normas, se alza la falda y emprende rumbo hacia su marido, sin perderle de vista por debajo del fruncido ceño. Todos los combatientes, con armaduras negras y blancas, se quedan estupefactos ante lo que ven sus ojos. Se coloca frente a él y ordena:

–Que le corten la cabeza.

Los peones, el alfil y la torre que flanquean al rey negro la miran boquiabiertos.

–Pero… Majestad, si lo hacemos, perderemos la partida.

–Las reglas han cambiado. Que le corten la cabeza.

La bandeja siguió a la espada. Nadie está seguro de por qué lo hicieron. Puede ser que, en el fondo, deseaban un cambio. Puede que sintiesen que debía hacerse justicia. Puede que ninguna; que solo siguiesen órdenes. Solo se sabe que, desde entonces, la Reina Negra pasó a ser conocida como la Reina Roja.